橋本病(慢性甲状腺炎)

橋本病は「慢性甲状腺炎」とも呼ばれる自己免疫性甲状腺疾患で、甲状腺ホルモンが不足する病気(甲状腺機能低下症)のひとつです。若い世代から中高年の女性に多く、成人女性の約3~10%が罹患していると言われるほど、めずらしくない疾患です。病名は、この病気について初めて論文を発表した日本人医師 橋本 策(はしもと はかる)博士の名前が由来になっています。

さくっと解説!3分動画

症状

橋本病は甲状腺に慢性的な炎症が起こる病気です。進行の程度によっては、甲状腺全体が腫れ、首が太くなったように感じることで、橋本病が見つかることがあります。また、炎症により、甲状腺が破壊され、甲状腺ホルモンが分泌されなくなると、甲状腺ホルモン量が不足して甲状腺機能低下症による以下のような全身症状が現れます。ただし、橋本病にかかったからといって必ずしも甲状腺機能低下症になるわけではありません。

主な変化

首の腫れ(首が太くなる、服装によって首元がキツく感じる)

寒がり、冷え症になる

体重が増える

顔や手足がむくむ

疲れやすくなる

眠気に襲われる

声がれやのどの違和感を感じる

無気力・集中力がなくなる

毛が抜ける

乾燥しやすい

貧血を起こす

便秘になりやすい

月経不順になる

血中コレステロール値が上昇する

肝機能(AST/ALT)の値が上昇する

筋肉・脳の機能(CK)の値が上昇する

首の腫れ

甲状腺全体が腫れて大きくなる「びまん性甲状腺腫」がみられます。「びまん」とは「全体に広がる」という意味で、さらに橋本病の首の腫れはゆっくり進むため、初期のころはあまり目立ちません。

全身症状

甲状腺の炎症が進むことで甲状腺ホルモンが不足し、「甲状腺機能低下症」にみられる全身症状があらわれることがあります。ただし、橋本病患者のうち、甲状腺機能低下症の症状がみられるのは約2~3割程度で、症状があらわれていない間は治療の必要はありません。ただし、急激な甲状腺機能の低下や、甲状腺ホルモン値の上下動などがみられることがありますので、定期的な経過観察が重要です。

他の病気と似た症状

橋本病の症状は、更年期障害や加齢による認知機能の低下、またはうつ症状などと似ていることから、病院の受診を後回しにしてしまう方が多く見られます。ほかにも、同じ自己免疫性疾患である膠原病と混同され、発見が遅れてしまうことも。実際に、橋本病は関節リウマチなどの膠原病症状と合併することもあります。

原因

橋本病は、自己免疫性甲状腺疾患で、本来は自分の体を細菌やウイルスから守る役目を果たす抗体が、何らかの理由で自分の体の組織を刺激したり攻撃したりする「自己抗体」に変異します。

橋本病は、リンパ球(白血球のひとつ)が甲状腺に侵入(リンパ球浸潤)し細胞を攻撃することで、甲状腺の慢性的な炎症を引き起こします。また、橋本病の患者さんの血液中には、甲状腺にあるたんぱく成分の一部である「サイログロブリン」および「甲状腺ペルオキシダーゼ」の、それぞれに対する自己抗体「抗サイログロブリン抗体(TgAb)」「抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)」が検出されます。リンパ球浸潤による甲状腺の破壊が進むと、甲状腺機能低下症を引き起こします。低下の程度が小さい場合は、症状はありませんが、進行すると、特有の症状が現れます。

自己抗体が発生する理由ははっきりしていませんが、「遺伝的因子」のほか、「ヨウ素の過剰摂取」が原因の一つと考えられています。甲状腺ホルモンの材料となる「ヨウ素」を多量に摂りすぎることで、逆に体が甲状腺ホルモンの生成を抑え、甲状腺機能低下症を引き起こすことがあります。

検査

橋本病の診断や症状の程度を調べるために、超音波検査に加えて、血液検査によって甲状腺ホルモンの量(甲状腺機能)と自己抗体の有無(甲状腺自己抗体)を調べます。また、一見甲状腺には関係のなさそうな血中コレステロール値や肝機能障害「AST/ALT」、筋肉の障害を示す「CK」の値から、橋本病が見つかる場合もあります。

甲状腺機能検査

甲状腺ホルモンの量が通常一定に保たれるよう、甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモンがシーソーのように相互に関連しあって調節されています。甲状腺機能検査は、主に遊離型の甲状腺ホルモン(FT3・FT4)と甲状腺刺激ホルモン(TSH)の3種類の値を調べ、このバランスが崩れていないかを確認する検査です。

橋本病罹患者の7~8割は甲状腺機能の値も正常範囲内を示しますので、その状態の間は治療の必要はありません。症状が進行し、甲状腺機能低下症になっている場合は、まずTSHの値が高くなります。この時、FT3・FT4の値は通常であっても、「潜在性甲状腺機能低下症」であるため、年齢や症状、妊娠の希望の有無などによって治療の開始を検討します。

甲状腺自己抗体検査

橋本病の自己抗体検査は、「抗サイログロブリン抗体(TgAb)」や「抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)」の値を調べます。橋本病に罹患している場合、高い確率で検査結果は陽性になりますが、どちらか一方だけが陽性だったり、時にどちらの自己抗体も検出されない場合もあります。

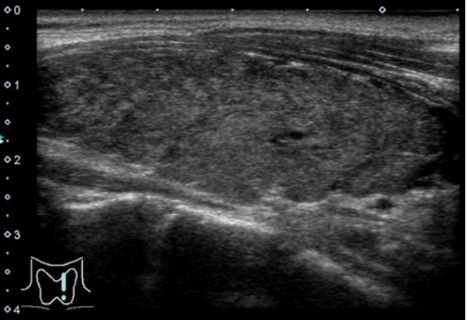

超音波検査

橋本病の超音波検査においては、バセドウ病と同じく、びまん性甲状腺腫(全体に広がるような甲状腺の腫れ)がみられることがあります。また、甲状腺内部のエコーが正常よりも暗く見えたり、均質でないように見えたりする場合も橋本病を疑う所見です。

治療

橋本病の治療は、基本的に甲状腺機能の低下がみられた場合に「薬物療法」を開始します。

不足している甲状腺ホルモンを、おくすり(甲状腺ホルモン薬)で補う治療法で、甲状腺ホルモン量を正常に保ち、全身にあらわれる症状を軽減させることが目的です。

薬物治療

橋本病による甲状腺機能の低下に対しては、基本的にまず合成T4製剤レボチロキシン(チラーヂンS🄬)を服用します。体内で作られる甲状腺ホルモンと同じ成分のおくすりのため、副作用はほとんど見られず、妊娠中や授乳中でも安全に使用することができます。

まずは少量から内服し、1~2か月ごとに検査を行って、甲状腺機能が正常になるまで調節しながら徐々に増量していきます。甲状腺機能が一時的に低下している可能性(一過性の甲状腺機能低下症)もありますので、早期に甲状腺機能の改善がみられれば休薬が可能な場合もありますが、長期もしくは一生涯にわたって服用することが多いです。

甲状腺ホルモン薬は、内服量が多すぎると心臓や骨に負担がかかることがあるため、適切にコントロールすることが大切です。一方で甲状腺機能低下症は放置すると、不妊症や動脈硬化につながる恐れもあるため、定期的に受診し、甲状腺ホルモンの値を確認しながら適正な量を服用しましょう。

注意

橋本病の経過観察中にまれに「橋本病の急性増悪」を発症することがあります。首(甲状腺)の痛みや発熱を伴い、甲状腺機能低下症の症状も発現します。治療には、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)やステロイド薬が使用されますが、ごくまれに、症状の改善が見られない場合は手術が必要になることもあります。

注意

合成T4製剤(チラーヂンS🄬など)の場合、服用は1日1回です。食物繊維などによって吸収が妨げられることがあるため、空腹の時(起床時や就寝前など)に水と一緒に飲みましょう。他のおくすりやサプリメントなどをとっている場合は、事前に担当医へ相談してください。

まとめ

- 橋本病は、女性の約3~10%にみられる、めずしくない病気で、甲状腺機能低下症を引き起こすことがあります。

- 橋本病(甲状腺機能低下症)の症状は、「疲れやすい」「やる気が出ない」といった、更年期障害や認知症、うつ、膠原病などと類似するものが多くあります。

- 甲状腺機能が低下している場合、「血中コレステロール」「肝機能(AST/ALT)」「筋肉(CK)」の値が上昇することもあります。

- 橋本病の症状は人それぞれで、治療を必要としない場合、おくすりを一時的に服用する場合、一生涯服薬しなければならない場合、とさまざまです。状況によって急な変化を起こす可能性もありますので、定期的に受診して医師とともに経過を観察しましょう。

理解が深まる用語解説

血中コレステロール値の上昇

一般的に、健康診断などで検査項目にあらかじめ含まれていることも多い「血中コレステロール値」。甲状腺とは無関係のように思えますが、橋本病などが原因で甲状腺機能が低下することによって、代謝が下がり「脂質異常症」に、つまり血中コレステロール値が上昇することがあります。この場合、根本原因である甲状腺機能が低下し続けている限り、コレステロール値を下げるための治療を行っても、安定的に値が改善することはありません。

ヨウ素の過剰摂取

甲状腺ホルモンの原料となるヨウ素の過剰が逆に甲状腺機能の低下をもたらしてしまうのは、ウォルフ・チャイコフ効果という「防御反応」が体内で起こることが原因です。日本国内で生活していると、意識しなくても食品中に十分なヨウ素が含まれているため、ヨウ素が不足することはほとんどありません。ヨウ素が多く含まれている昆布(加工食品を含む)を食べすぎる、イソジン等のうがい薬で毎日うがいをするなど、ヨウ素の過剰摂取に注意しましょう。

合成T4製剤(レボチロキシン)

「チラーヂンS🄬」という商品名で知られることの多いおくすりです。もともと体にある成分を合成して作られているため、副作用はほとんどありません。合成T3製剤(リオチロニン 商品名:チロナミン🄬)と比較してゆっくりと吸収されるため、急激な甲状腺ホルモンの濃度の上下動を抑えられます。たまに飲み忘れや誤りで一度に2日分服用してしまっても、体内で安定することが多く、過度に心配する必要はありません。